電話と言えば、今は携帯電話ですね。

先日、携帯を忘れ外出した時には誰とも連絡が取れなくなってしまいました。

自分の会社すらも?

持ち合わせていた名刺に電話番号が書かれていたので、何とか公衆電話で連絡が付きましたけど。

(公衆電話は災害時の通信手段としての機能を含め、ありがたい存在ですね)

電話番号って、今は携帯に登録しているだけですから、携帯がなければ誰とも連絡が取れなくなってしまいます。

ひと昔前をを考えると、電話番号を紙(手帳の電話帳)に書いて残していたのですが、便利になったというか不便になったというか・・・

さてさてどう考えればいいのでしょう・・ やっぱり便利ではあります・・・

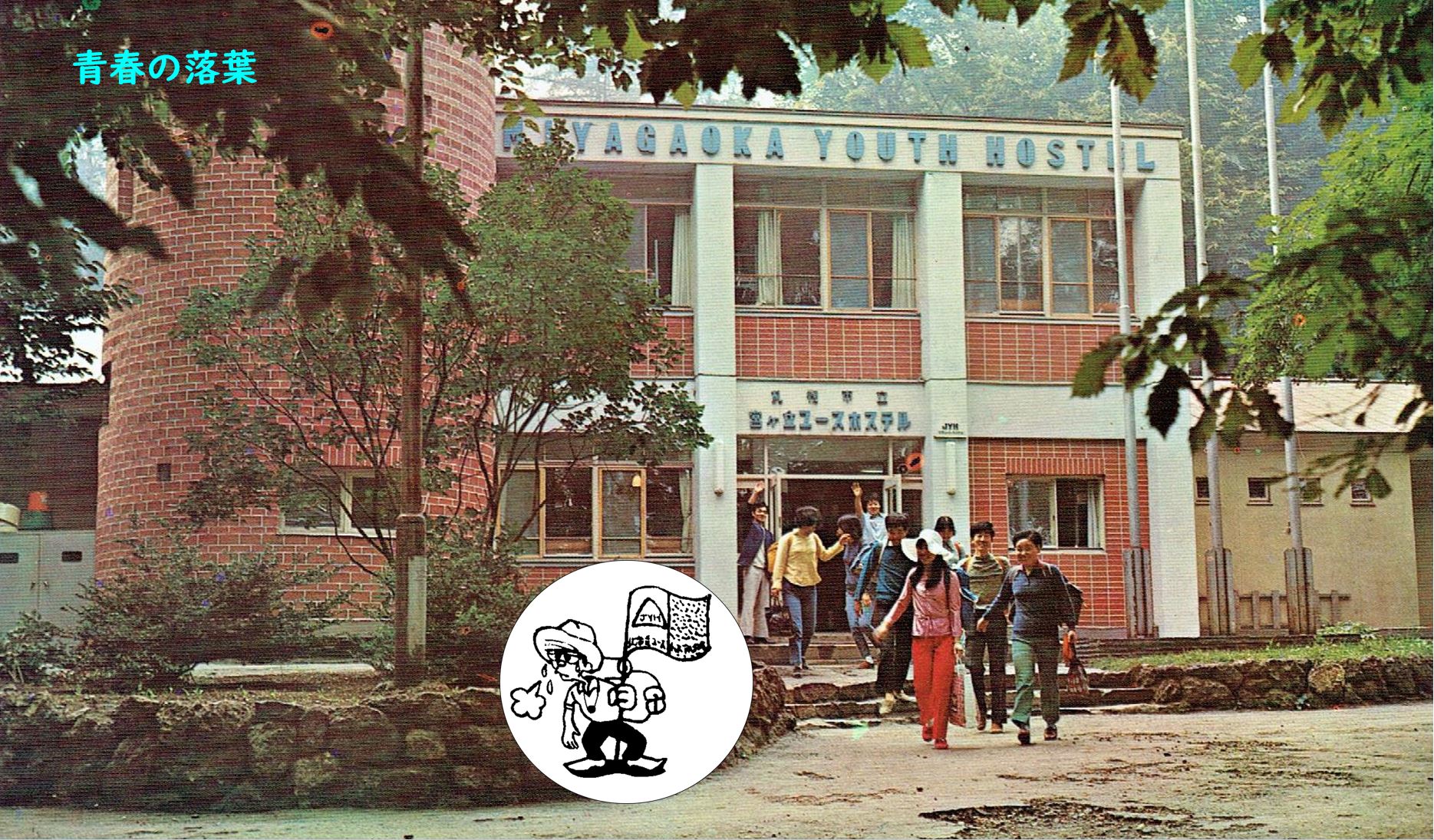

ず~っと前、50年位遡ってみると・・・

美国YHの項でも書きましたけど、ダイヤル「即時」通話が全国で開通したのは1979年(昭和54年3月)になってからです。

美国YHに電話するように106を回して、交換手さんを呼んで相手に繋いでもらう方式を「待時」方式と言います。

106を回して交換手さんを呼ぶという動作は、106を回してまでが自動交換機の「即時」で、相手の番号を言ってつないでもらうのは「待時」になります。

なので、美国YHの項で出ていた接続方式は今風に言うなら「ハイブリッド交換方式」でしょうか。

現在のようにダイヤルするだけで相手が呼ばれるのは「ダイヤル即時」通話です。

1952年の日本電信電話公社(現NTT)発足当時、市内電話は自動交換機化されていましたが、市外通話に関しては当時の技術的困難さもあって30年近く交換手さんを介していました。 人手を介しての作業大変でしたね。

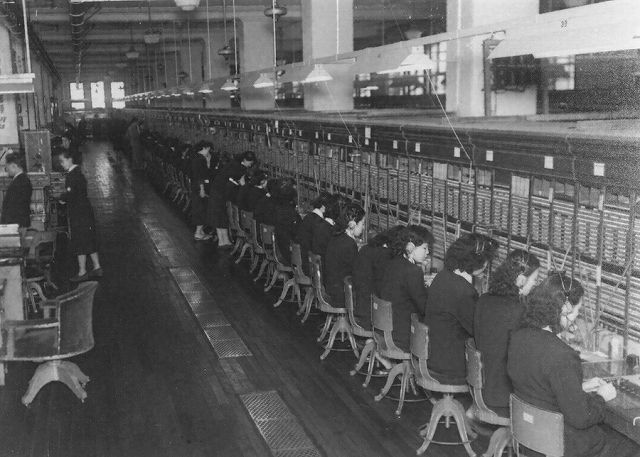

左写真は日本電信電話公社の大型局、右は日綿實業・大阪本社の社内交換台

電話局の交換手さんは、1回の通話ごとの料金と通信記録を取らなくてはいけなかったですから、ものすごい仕事量だったはず・・・

もっと昔だと、ハイブリッドでもなく「完全手動」でした。

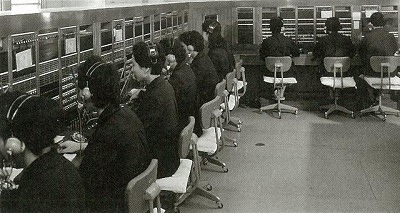

よく使っていた「ダイヤル回してって・・・」回すという動作は、このブログを読む方にはわかると思いますけど

左のチラシはダイヤル式電話が普及し始めた頃の物です

左のチラシはダイヤル式電話が普及し始めた頃の物です

3だったら③のところに指入れて指止めまで右に回して指を抜けば3回分のパルスが出て、交換機が3を認識します。

この動作がダイヤル3を回すってことです。

3を回して、交換機が3を認識するのが自動交換機の基本動作になります。

さて、市内通話に採用されていた当時の自動交換機はステップ・バイ・ステップ交換機と呼ばれる装置で、先ほどの電話機からのダイヤルパルスを受けてそのパルス分だけ交換機の中の電磁石ガスイッチ軸やワイパーを動かし、自動でつながるようにしたものでした。 それもすべてアナログで。

一つ気にして見ていただきたいのは、動画終了直前の1分03秒にすべてのセレクタレバーが落ちましたね。

これは通話が終わり受話器を置いたためなのですが、発信者が受話器を置くまでは接続状態を交換機は1回線のために維持し続けていたのです。

交換機の利用効率からするとめちゃめちゃ悪いですよね。 (どこぞのあほボンとあほネエが1時間も電話してましたから・・・反省)

1972年(昭和47年)それまで市内通話は7円/1度毎だったものが10円/3分になりましたが1時間かけても200円ほどでしたからね。

市外通話は高かった。 東京⇔大阪だと昼間10円/4秒なので80秒で200円ですから。

通信回線の理論的な部分は「トラフィック理論」で調べてみてください。 トラフィック理論を知らないと電話できないわけではありませんが・・

トラフィック理論を【簡単に言うなら「通信回線・交換設備などの資源を利用し効率的にサービスを行うため、サービス拒絶確率・待ち時間・資源の利用効率などを取り扱う理論」という事になります】

市外通話は、市内通話に比べて局間の距離が離れているうえ、目的地まで各地に点在する自動交換機をいくつも経由し、接続に時間がかかります。

ステップ・バイ・ステップ交換機では前に書いたように回線接続すると通話終了まで交換装置そのものをその通話のために占有するなど、機材や回線の利用効率が悪いことや、保守が難しく、機器自体の寿命が短く設置・維持にコストがかかるというデメリットがあったため自動化が遅れました。

これがダイヤル即時通話の展開が遅れた大きな理由でした。

こうした問題を解消するため、1955年頃から「クロスバ交換機」が導入されました。

「クロスバ交換機」では、縦と横に張り巡らされた複数のバーがクロス(交差)して設置され、電話をかけると、ダイヤルパルスに応じた数だけ電磁石が作用し縦と横のバーが接触し、相手に電話をつなぐという仕組みになっています。

ステップ・バイ・ステップ交換機との一番の違いは、交換機では回線の接続動作のみを行い、接続後は別装置で接続した回線を保持することです。

クロスバ交換機はコストをかけずに、各地の自動交換機をいくつも経由する回線の自動接続が可能になり、市外通話の全自動化が実現しました。

さらに、クロスバ交換機では市外通話料金の自動記録が可能になりました。

こうして、交換手を介さず待ち時間もない市外通話(ダイヤル即時通話)は、クロスバ交換機の普及や回線の増設により1967年には県庁所在地級の都市で利用されるようになり、1978年には全国に広まりました。

さて・・交換機は英語表記では「switch」です。

インターネットなどで必須となるハブも「switching hub」とか「network switch」ですですしルータも「routing switch」と書くこともあります。

交換機のスイッチ動作はコンピュータ動作と非常に親和性が高いのです。

今はクロスバ交換機も使われず全てコンピュータ交換機に代わっています。

なので電話局の交換機室に入ると機械音はしません。(まぁ正しくは冷却のための風の音は非常にしますが)

ステップ・バイ・ステップ交換機全盛のころは「チャッチャッチャ・ズズズ・ガチャー」と大合唱。

クロスバ交換機全盛時は「カシャッカシャッカシャッ・カカカ」と休符無しの大合唱。

大型交換機による局舎の床負荷は減りましたが、熱管理が非常に難しくなりました。

あまり大きな声では言えませんが、床に置かれた大型扇風機が交換機に向けて風を送っているなんて・・・

電話について、もう少し書いてみたいと思います。

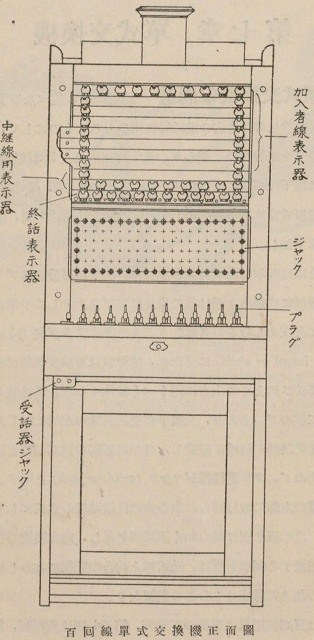

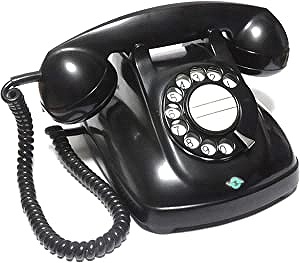

そもそもなんですが、2000年代に入って携帯電話が広く普及するまでは、NTTの回線を使った電話が普通の電話でした。

いわゆる黒電話ですね。

600型電話機が出る前は4号電話機が使われていました。この4号電話機の派生型として下の写真の「BOTH-PHONE」日本語読み(ボス・ホーン)と呼ばれた変わった電話も出現しました。

鏡写真ではありません。 1台を机の境界線に置いて両側から(一人が)使うんだそうな。 はぁ~? (一人しか使えません、受話器一個だし)

だって今なら電話機って高い物じゃないし、使い勝手わりぃから2台にするべぇ・・・と (今は千円出せば電話機買えますものね)

昭和40年代初めころって、まだまだ物が豊富に溢れかえるような時代ではありませんでしたからこそ、上のような電話機が出てきたのですね。

電話のシステムも、物の乏しい時代を通り抜けながら究極のアナログシステムとして進化してきているのです。

黒電話って電話局からはメタル線と呼ばれる2本の電線だけでつながれています。

◎2本の線だけで電源も不要です。

①受話器を取り上げると「ツー」と発信音がします。

②ダイヤルを回します(プッシュボタンを押します(ピポパ):プッシュボタンの電源はどこから来てるの?)

③相手につながります。 相手の電話機はリーン・リーンと鳴り、私の電話機からはプル・プル・プルと呼び出し音が聞こえます。

④相手がお話し中だとツー・ツー・ツーと話中音が聞こえてきます。

⑤相手が出ました、何事もなかったかのように(当然のように)話をします。

⑥料金の計算も始まります。(公衆電話だと10円玉が落ち始めます。 昔は東京・大阪だと昼間10円/4秒でしたから赤電話の上に10円を重ねて置いていましたね)

⑦話が終わり受話器を置くと電話は切れます。 (公衆電話にいったん入れておいた10円玉が返却されます:未使用分、先に入れた5-6枚)

◎災害時(停電時)でも電話機は使えます。(最近の多機能電話やひかり電話は外部電源が必要なのでダメですが)

◎さらに自分の声が回り込まないように側音平衡回路なども入っています。

たぶんこれだけの装置を一から今の技術力で実現することは無理のように思います。(アナログに関する技術力が無い)

あれもない、これもないの世界の中から知恵を絞って絞って完成された技術がアナログ電話なのです。

100年も前にほぼ完成させた先人の知恵と努力にただただ脱帽です。

何でもかんでも豊かさに満ち溢れた世界にいると、ついつい工夫する考えを忘れてしまいます。 ダメですね。

電話はアナログ技術だけで作られた究極のシステムです。

もう少し時代を遡り「待時」通話についても、もう少し書いてみたいともいます。 (電気通信技術者として、忘備録の意味もあって・・・)

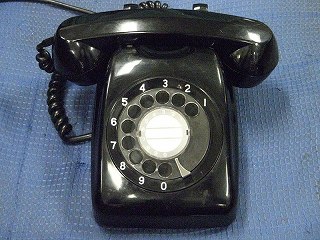

自動交換機(ステップバイステップ交換機)出現以前は電話局に交換台という、手動で回線を交互に接続する台(装置)がありました。

左写真と中央の図は百回線単式交換機で、右写真はその交換機接続が前提の3号磁石式電話機です。ダイアルがありません。

今から基本動作の話をしますので、昔の磁石式電話で説明します。 (共電式と呼ばれる電話局給電のシステムはもう少し後の開発です)

では、電話をかけます。(私=発信者、あなた=受信者) 上の文章①~⑦と別の話ですから、ここでは⑧からスタートします。

⑧私は受話器を置いたまま(オンフックのまま)電話機右側のレバーを回転させます。 (回し終わったら受話器を取り上げておきます)

⑨このレバーは電話機内部の発電機につながっていますので、電圧が発生し電話局へ呼出しであることを通知します。

実は発電機の軸は固定されていなく、回転させる力により軸方向に少しズレる事により呼出し用の発電がされ、通常時は電話回路から切り離されています。

⑩交換台の加入者線表示機のフタが、送られてきた電圧によりパタンと開きます。 フタの内側には私の電話番号が書かれています。

⑪交換手さんはプラグの付いた紐1本を引き出し私の回線に対応するジャック盤に差し込み、手もとにあるスイッチを応対側にします。

⑫これで私と交換手さんと話が出来るようになりますので、交換手さんは「何番ですか」と聞いてきます。

プラグの付いた紐は、途中に交換手さんが通話を横取りできる装置が付いているのです。

一本の紐の両端に付いたプラグには間違えないよう違う色が付いていたと思います。(茶と黒?、赤と白???)

⑬「XX番です」と言うと交換手さんは先ほどの紐の反対側のプラグをXX番のジャックに差し込みます。

⑭交換手さんは紐の途中にあるスイッチを呼び出し側に倒し、交換台右横にある呼び出し音用発電機を回します。(これであなたの電話がリンリンリンです)

⑮あなたが受話器を取り上げた時点で両側の線路が繋がりますので通話の準備が出来ました。

交換手さんは私に「お話しください」と伝えてきたと思います。 相手方(あなた)にも聞こえていたのかも・・

今更の話になりますが、交換手さんが回線横取り出来ると言う事は、話の中身は聞こうと思えば聞けたのです・・守秘義務は憲法で決められていますが。

「もしもし」「こんにちは」と通話が出来るようになります。

⑯通話がおしまいになると私は受話器を置き、発電機レバーを回すと交換台の終話表示機がパタンと開きます。

⑰交換手さんはプラグを両端から抜き紐を元の位置に戻します。 表示機のフタは自動で戻らないので孫の手のようなものを使って閉じます。

もちろん伸び上がるようにして閉める方もいたように思います。

こんな感じで見ていました。 実際に交換業務はやったことないので見た話でごめんなさい。

一つの台は最大で100回線を扱えるようになっていました。

但し紐は12本ぐらいでした、12回線を受け12回線に接続出来たわけですが、交換手さんの能力的には12回線で目一杯だったようです。

100回線のうち12回線を超えると、応答しないようでしたが(出来ない)、まぁてんてこまいの忙しさです。

隣の交換手さんが自分の紐を使ってたすき掛け状態で繋いでいたこともあったとか・・・

ここまで読んでいただいて、上に書いた①~⑦と⑧~⑰とは手順が少し違うだけで内容はほとんど変わりません。

自動交換機って手動交換機の手順を一つ一つ機械化しただけなんですね。

いろいろな歴史を経て変遷してきた電話システムですが、社会インフラとして必須なシステムです。

あまりに当たり前すぎ、普段使っているときは気にも止めないくせに、災害や故障で止まると非難の嵐。 それでいいのか?とは思いますけど・・・

社会インフラであるが故の悲しい事件がありました。

私たちが知っている終戦の日と言えば、玉音放送のあった1945年(昭和20年)8月15日ですね。

実際に日本が戦争を止めますとポツダム宣言を受諾する旨をソビエトを含む連合国側に伝えたのは8月14日です。

戦争末期の混乱状態にあるため、玉音放送後も戦線末端で小競り合いがあったかもしれませんが、日本軍はすでに軍としての体は無く戦争遂行は無理であったと思われます。

少し遡り、1941年(昭和16年)4月、日本とソ連(今のロシア)が「相互不可侵および一方が第三国に軍事攻撃された場合における他方の中立などを記載した条約」を締結します。 有効期間は5年間。つまり1946年(昭和21年)まで有効でした。 日本敗色が濃厚になりつつある1945年(昭和20年)4月5日ソ連は延長はしないと宣言します。

ところが延長をしないどころか「不可侵条約」期間中にも関わらず、日本の弱体化を見たソ連は宣戦布告もせず8月9日突然日本に襲い掛かります。

「火事場泥棒」というより「鬼」ですね。 (ロシアと名前の替わった今もウクライナに対して「鬼」してますね)

上に書いたように8月14日にソ連を含む連合国側にポツダム宣言を受諾すると伝えているのに、ソ連は侵攻を止めず満州・樺太を攻撃し続けます。

そして8月20日(終戦後です)南樺太にある真岡郵便電信局で電話交換業務を行っていた電話交換手に悲劇が襲い掛かります。

当時はソ連軍の一方的な攻撃を受けていたため、樺太在留の人々の安否や脱出の為に電話業務は非常に忙しかったと思われます。

交換手の皆さんはソ連軍の卑怯な攻撃の最後の最後まで交換業務を続けていたと記録されています。

真岡郵便電信局では早朝5時半過ぎ、真岡の北約8kmの幌泊から「ソ連の軍艦が方向を変え真岡に向かった」との連絡を受けます。

高石ミキ電話主事補は、仮眠中の宿直者全員を交換台に着席させ、関係方面への緊急連絡を行うとともに郵便局長にこの旨、電話で報告を行いました。

真岡郵便電信局は場所的にも戦火に巻き込まれる位置にあり、交換室にも弾丸が飛び込むなど、極めて短時間のうちに危機は身近に迫っていました。

しかし、緊急を告げる電話回線を守り、避難する町民のため、またこれらの状況を各地に連絡するため、最後まで職務を遂行したのです。

同じ樺太にある泊居郵便局長は、当日(8月20日)の状況をこう話しています。

「午前6時30分頃、渡辺照さんが、『今、皆で自決します』と知らせてきたので『死んではいけない。絶対毒を飲んではいけない。生きるんだ。白いものはないか、手拭いでもいい、白い布を入口に出しておくんだ』と繰り返し説いたが及ばなかった。

ひときわ激しい銃砲声の中で、やっと『高石さんはもう死んでしまいました。交換台にも弾丸が飛んできた。もうどうにもなりません。局長さん、みなさん…、さようなら長くお世話になりました。おたっしゃで…。さようなら』という渡辺さんの声が聞き取れた。

自分と居合わせた交換手達は声を上げて泣いた。

誰かが、真岡と渡辺さんの名を呼んだが二度と応答はなかった」と語っています。

高石さんの知らせで自らも郵便局にかけつける途中、腕に銃弾を受けてソ連兵に連行されてしまった真岡郵便局長は、数日後ソ連軍の将校の許可で局内に立ち入ることができました。

その時の様子を、同局長は「9人は白っぽい制服にモンペをはいており、服装はみじんも乱れていなかった。また、交換台には生々しい数発の弾痕があった。さらに、睡眠薬の空き箱があったことは見苦しくないようにするため、睡眠薬を飲んだあと、青酸カリを飲んだのであろうが、息絶えるまで送話器に向かって呼びかけていたようだ。」と語っています。

彼女達は、ブレストを耳にプラグを手に握りしめ、最後まで他局からの呼び出しに応ずるために交換台にしがみついたまま倒れていました。遺体の確認に立ち会ったソ連軍将校も、悲惨な室内の状況を目の前にして、胸で十字架をきって黙祷したといわれています。(ブレスト=受話器)

当日交換業務を行っていた9人の中で最年長だった高石ミキさんは、殉職の日の前日、北海道に疎開する母を港で見送った時、“いざとなったらこれがあるから大丈夫”と胸をたたいて見せました。

それが青酸カリだと知った母親は、顔色を変えたといいます。それほど、明るくて物事をはきはき言う人でした。

志賀晴代さんは、妹と2人で同じ職場に勤務しており、日頃から“いざというときは、自分が職場を死守するから、生きて内地に帰りなさい”と妹に言っていた責任感と気の強い人で、当日も非番にも関わらず、急を知って局に駆けつけた程で、交換技能も抜群の人でした。

殉職した9名の交換手達はいずれも10代の後半から20代前半の若い女性達です。通信確保の任務を果たし、最後の言葉を残して9人の乙女達は、若き青春に訣別して行ったのです。

ソビエトは日本が弱体化したことを見越し、国際法で決められた取り決めなどポイ捨てし、日本に襲い掛かってきました。

終戦のポツダム宣言を聞いているのに現場の戦線には好き勝手な事をやらせる国、取り決めを守らない国としてソビエト(ロシア)を永遠に忘れては

いけません。

現在も続くウクライナでの戦いにおいてもロシア兵は平気で市民の虐殺やレイプを行っているとの報道があります。

100年以上前のバルカン戦争でもあるまいしとは思います。

電話局には交換手さんが必ず常駐していたのですが、電話はいつかかるかわからないので交換手さんも24時間勤務でした。

思い違いかもしれませんが、男の交換手さんが対応してくれた事もあったような気が・・

話は少し変わりますが、当時の電話局には電話計算をする職員さんもすごい数がいました。

別のコンテンツにも書きましたが(パソコンの進化)電動の機械式計算機で料金計算をします。

1台でも激しい音が出るのですが、電話局の料金計算なんか数十台以上の機械が一斉にガチャコンガチャコンとやるわけですから、ものすごい音!

電話局では、1通話単位の計算を1番号ごとにやっていましたので、オペレータの方はキーの打ちすぎから腱鞘炎になる方も多かったとか。

月に7円の通話(当時1通話として市内通話は3分で7円でした)が100回あると、7X100=700円の伝票ではダメで、7を100回入力し7円が100行

プリントアウトされた料金データーを通話記録表に張り付けていました。

とにかくすごい数の職員さんがいましたから、交換手とか電話局に勤めていた方が皆さんの周りにも多くいらっしゃったのではないでしょうか。

このような労働集約型産業でしたが、次々と新しい機器が導入されて労働者は不要になります。

国鉄も労働集約型産業でしたから、新しい機材の導入に従って労働者は不要になります。

国鉄で大きな労働争議が起きたことは、記憶に残っています。

電話局(電電公社)では? 交換手など現業/非現業を問わず多くの女性によって成り立っていましたので、労働争議はそれほど大きい問題とは

ならなかったのでしょうか?

私たちが日常、あって当たり前のように使っている電話サービスはこのような歴史があったことを、覚えておいてくださいね。

コメント