支笏湖を出て千歳市方向に少し行くと、明治時代に作られ現在でも稼働するさけます孵化場に着きます。

現在のように多くのさけますが川に遡上する原点を作り上げた場所です。

「放流4年後の明治25年冬、突如として信じられないようなサケの魚群が押し寄せてきた」と当時の新聞に書かれています。

これによりさけます孵化の道筋が作られたのですね。

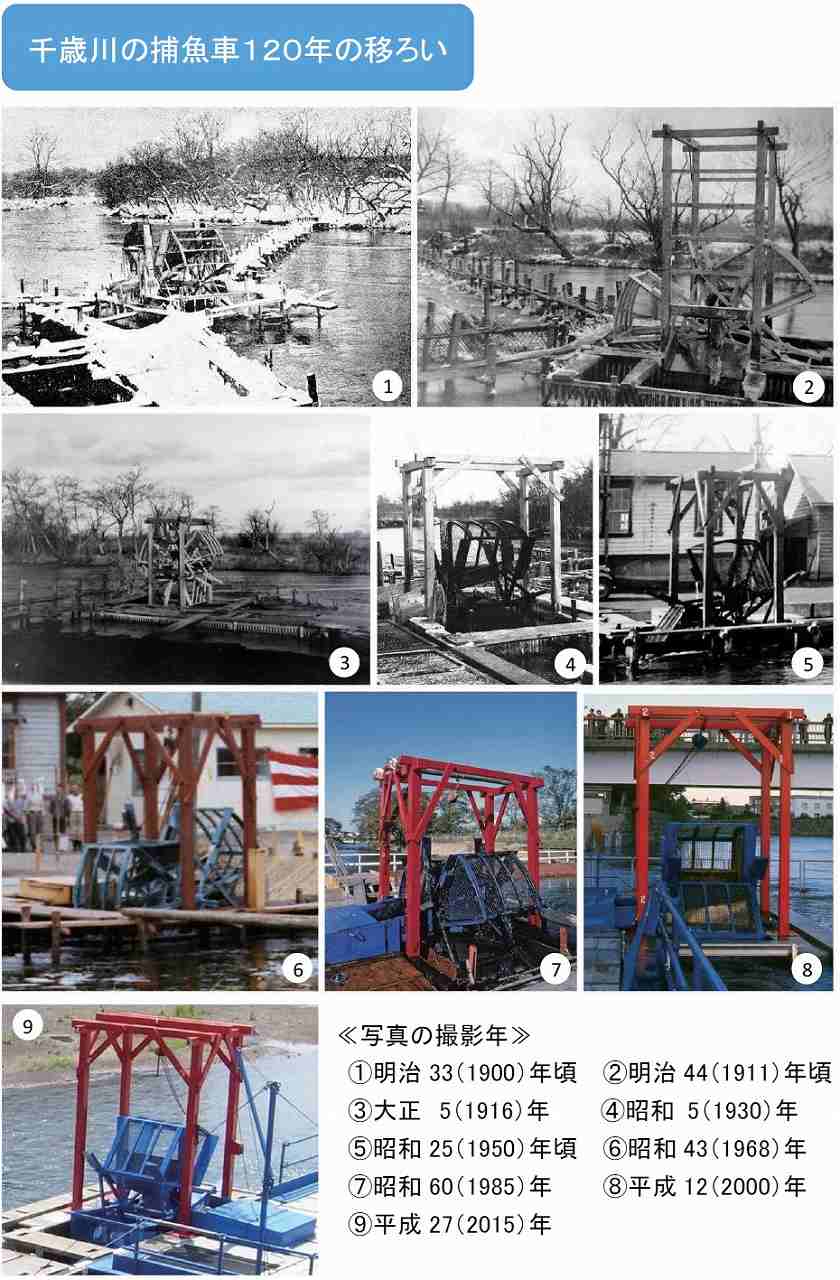

ところでさけますを捕獲するのにインディアン水車を使っていると聞いたことある方もいらっしゃると思いますが、これはべつにインディアンが使っていたわけでなく、アメリカ原案ではあるもののただの呼び名だそうです。

千歳川の捕魚車120年の移ろい:国立研究開発法人水産研究・教育機構 北海道区水産研究所編:SALMON情報11号より

バスは昨日苫小牧やら上がってきた道を下がり、苫小牧から海沿いの道を走ります。

道の山側には室蘭本線が走るのですがこの区間が日本で一番長い直線区間28.7kmとなっています。

二番目に長いのは2日目に走った旭川に向かう国道に併走する函館本線22.8kmです。

道の海側には社台ファームをはじめとした馬牧場が並びます。

アイヌ部落のある白老ポロトコタンに到着です。

ここでは単なる観光でなく我が国における先住民族の勉強をしてもらいたいところですが、到着してみると観光化され過ぎていて今一つどうということのない場所に感じてしまいました。

日本の先住民族であるアイヌを忘れてはいけませんが、観光材料とするのはちょっと・・・ですね

その後、私の知り合いがアイヌ文化を研究すると言って白老によく行ってましたし、2020年には「民族共生象徴空間」として、国立アイヌ民族博物館と国立民族共生公園等が整備されるということですからやっぱりそれはそれですごい場所だったのかもしれません。

2020年7月ウポポイがついにオープンされました。

アイヌの歴史については口伝えの部分が多く今でも謎の部分が多いのだ。

10世紀頃より東北地方北部から北海道(蝦夷ヶ島)、サハリン(樺太)、千島列島に及ぶ広い範囲をアイヌモシリ(人間の住む大地)として先住していた事はわかっている。 しかし日本の各地にアイヌ語としか説明のつかない地名などが、また沖縄県にもそれらしい痕跡が残っているらしい事もわかってきた。

DNA検査でアイヌ人に近いのは和人/本土日本人より琉球人との検査結果もある、顔つきも良く似ているし。

つまり、そもそも日本はアイヌが先住する土地だったのではないかという仮説も成り立つ。 縄文人は元アイヌ人?

その後、朝鮮から侵攻した弥生人は騎馬民族の血を持つためか手荒な方法(武力)で勢力を拡大し日本を制圧した。

と言う仮説を私は信じてます。

歴史的アイヌ人口図・色の濃ゆいところに多かった

歴史的アイヌ人口図・色の濃ゆいところに多かった江戸時代、松前藩の武士たちは武力をもってアイヌ民族を奴隷のように扱い、搾取を続け、土地まで取り上げてしまった。

また明治に入って政府は全国を統一するため「同化政策」を実行、アイヌの人たちに「北海道旧土人保護法」という全く

理解不能な政策を押し付けたんだ。 「土人」なんて言葉が日本の法律にあったってことすら知らないよね。

日本の教育政策では同一化政策だけが重視され、アイヌ人の事など全く考えられていなっかったからなんだ。

明治政府は屯田兵ですら開墾できない荒れた土地を、農地・居住地と押しつけ、さらに窮地に追いやることとなったのだ。

狩猟民族であったアイヌ人から生活する場所を奪い、生活に困窮するアイヌの人たちに農業をすることを迫り、和人と同じ文化を取り入れるよう強制するものだった。

同化政策によりアイヌ民族の持つアイデンティティを否定し和人(日本人)となるよう強制した。

じっさいアイヌ民族の持つ独自性や考え方はほとんど無くなりかけてきた。

なので、それこそつい最近までほとんどの日本国民がアイヌ民族は同化されたものとみなし、観光地にいる客寄せをアイヌの姿と勘違いし、誤ちに誰も気づかないまま「単一民族国家」幻想を蔓延していまったのだ。

つい最近も福岡のボンボンの代議士なんか「日本は単一民族」とかいうアホなこというバカさ加減だし。

結局、この法律は「アイヌ文化振興法」が、制定される1997年まで続いていたというのだから呆れます。

ウポポイ(民族共生象徴空間)として国立アイヌ民族博物館が出来るってわけがわかりました。

行ってみなくては。

う~ん、この会話を書きながら自分自身の学力不足を再確認させられてしまった。 とほほ

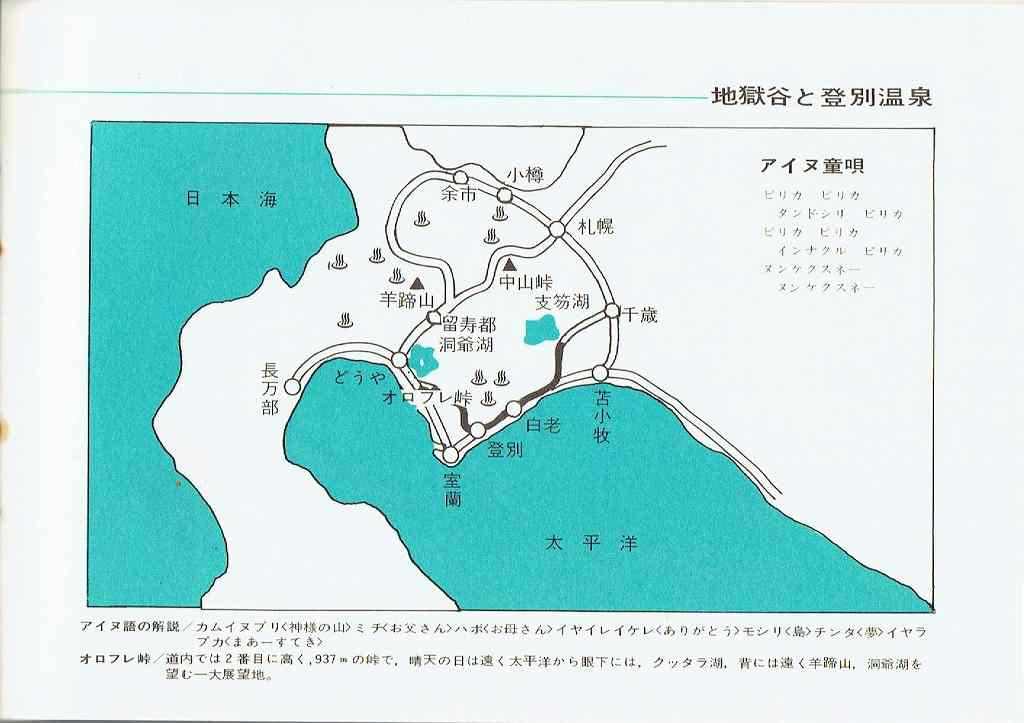

登別へは倶多楽湖(クッタラ湖)経由で入ります。

クッタラ湖はほぼ円形のカルデラ湖で摩周湖と同じように出入りする川のないのが特徴です。

そのため水の透明度は摩周湖に次ぐ日本2番目となっています。 3番目は昨日行った支笏湖でしたよ、おぼえていますか。

深さはカルデラ湖の他の例にもれず日本で6番目「山椒は小粒でもピリリと辛い」といったところでしょうか。

またまたボートに乗りました。 手は豆だらけ。

昼食後、ロープウェイに乗り四方嶺という山に登ります。

さっき行った倶多楽湖や太平洋が見えてなかなかいいところです。

山頂にあるクマ牧場にも行きます。 たくさんのヒグマがいてちょっと異様。

動画の最後に倶多楽湖が見えますよ

登別地獄谷はいわゆる源泉吹き出し地、ふむふむと回っておしまいです。

地獄谷・・・って別にどこにでもある温泉吹き出し地

オロフレ峠に向かいます。

途中カルルス温泉を通りました、この名前はチェコスロバキアのカルルスバード温泉と似た泉質を持っていたため名付けられたそうです。

でもカルルスバードって知らないから何が何だかなぁ?

オロフレ峠は急勾配の道で冬は通行止めになるような場所でした。、

今はオロフレトンネルが出来て勾配も緩和され通年通行可能な道路になっています。

しかしこのため峠の上では見晴らしがとてもよく、景観の素晴らしいことで有名だったのですが通りすがりでは見ることが出来なくなってしまいました。

さらにトンネルの洞爺湖側からしか峠に登ることは出来なくなってしまいました。

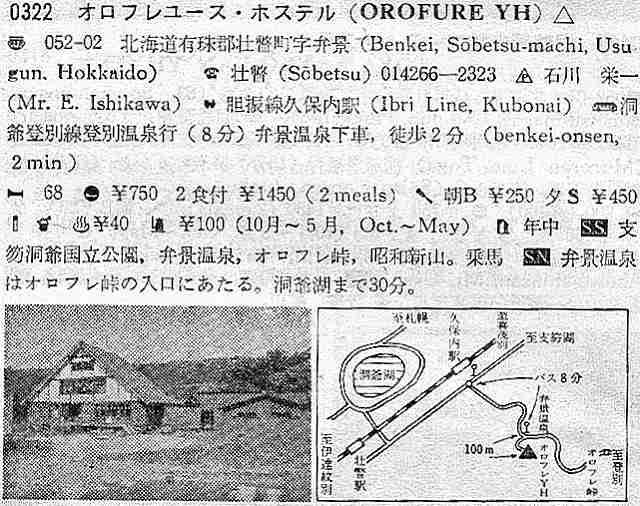

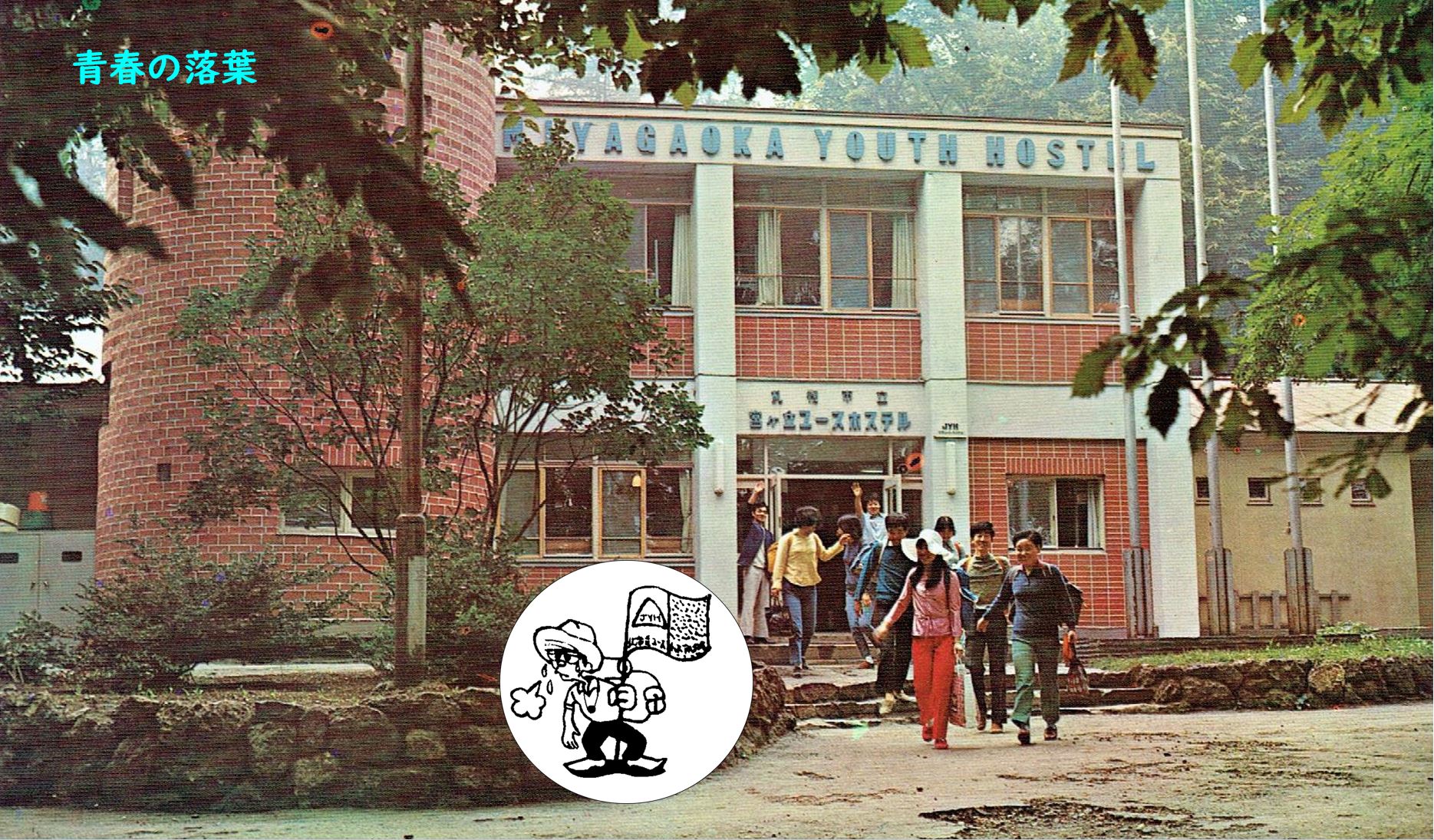

峠を下りるとオロフレYHです。

この年のホスバスから使われるようになったばかりのYHです。

自前のスキー場を持つ(正式にはちょっと違うのですが)YHで、ペアレントは「前田光彦」さん、プロスキーヤーです。

手伝いをしていたのは(ヘルパーではありませんがヘルパーの仕事もやっていました)「安部和宏」君、彼はプロスキーヤー見習いです。(その後プロスキーヤーになりました。アサヒグラフの見開きページにドッカンと滑降シーンが出ていましたね)

現在の前田光彦さん?  旭川:カムイ・スキーリンクスで

旭川:カムイ・スキーリンクスで

静かな山あいに佇む小さなYHです。

私が真面目にスキーをしようと思ったのはこのYHに泊まったことがきっかけでした。

プロにはなれなせんでしたがアマチュアではソコソコ・レベルにまでなりましたよ。

動画に出てくるメインゲレンデ滑降中、左奥の建物の場所にYHが、小さな建物は昔からのトイレだったような気がしますです。

リフト一本の小さなスキー場でした。

でも来場するスキーヤーは緩斜面でできることを急斜面で同じようにする、と熱心に練習していました。 私も・・・

夕食後はキャンドルサービスでした。

いまどきはあんまりキャンドルサービスはやらないですよね。

クリスマスの時ぐらいか? でも、その時はすごくまじめな気持ちになっていたことは記憶にあるのですが、何をしたか内容については失念しています。

覚えている人いますか? 参加してくれた女子、この動画に出てくる岡崎友紀さんのように、みんな可愛い人たちばかりでした。

男子もみんなやさしい、かっこいい男ばっかりでしたよ。

1970年(昭和45年)9月開所

1970年(昭和45年)9月開所

今日の宿泊スタンプ・・ペタ!

この頃のフォークシンガーってみんなきれいな歌声でしたね。 今聞いても心が洗われる思いです。

コメント